Kaum eine Frage wurde mir in den letzten zwei Jahren so oft gestellt wie die nach Günther Jauch. Wie er so sei (»Nett. Genauso wie man ihn aus dem Fernsehen kennt«), ob er von meiner Reise wisse (»Keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen«), ob er mein Buch kenne (»Ich denke, er hat Besseres zu tun«) und so weiter und so weiter. Der Mann scheint immer noch ein Faszinosum zu sein, auch wenn er seit 30 Jahren Fernsehen macht und seit mehr als 14 Jahren »Wer wird Millionär«. Während der Sendung damals habe ich wenig von ihm mitbekommen. Am Aufzeichnungstag, dem Dienstag, werden drei Sendungen hintereinander weg produziert, es ist eine hochprofessionelle Fernsehmaschine, die da läuft, und sie funktioniert wie’s Brezelbacken. Zwischen den Aufzeichnungen verschwindet Jauch, um sich einen neuen Anzug anzuziehen, denn in der Fernsehwirklichkeit ist es ja ein anderer Tag, und weiter geht es. Ich habe mit ihm kaum zehn Worte gewechselt, als wir in der Kulisse auf den Beginn der zweiten Sendung warteten, in der ich weiterspielte, und an diese zehn Worte kann ich mich nicht mehr erinnern. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen.

Schnitt.

2009 hatte Der Feinschmecker die leichtfertige Idee, mich, eine absolute Wein-Nichtkennerin, zur legendären Weinversteigerung des Großen Rings nach Trier zu schicken. Da werden jährlich im Herbst die größten unter den großen Moselweinen versteigert, die Ersten Gewächse und die Goldkapseln, das Beste vom Besten. Es ist eine sogenannte nasse Versteigerung, während der Auktion werden also die Weine, um die es geht, zum Verkosten ausgeschenkt. Klar, dass ich zugesagt habe: Wenn ich schon mal die Chance habe, mich am helllichten Tag mit 500 Euro teuren Trockenbeerenauslesen zu betrinken, sage ich nicht nein. (Wer die zunehmend besoffene Reportage nachlesen will: Feinschmecker_Weinauktion)

Als nun also Bernd Weber, ein Weinhändler und –kommissionär, der mich damals unter seine Fittiche genommen hatte, von meinem Trier-Besuch Wind bekam, schickte er eine Mail und schlug vor, ein paar Moselgüter zu besichtigen, unter anderem das altehrwürdige Gut von Othegraven. Ach ja, dachte ich, warum nicht, dann kriegst du zumindest mal das Weingut vom Jauch zu sehen.

Günther und Thea Jauch haben das Gut an der Saar 2010 gekauft und führen es damit in siebter Generation: Günther Jauchs Großmutter war eine geborene von Othegraven, die vorletzte Besitzerin Maria von Othegraven seine Großtante. Ich hatte neulich schon ein Fläschchen »Max« getrunken, den Einsteiger-Riesling des Guts: phantastisch gut für den Preis, ’nen Zehner – pfeffrig, frisch, mit mächtig Wumm. (Wie gesagt: Nicht-Kennerin.) Um so gespannter war ich auf das Gut.

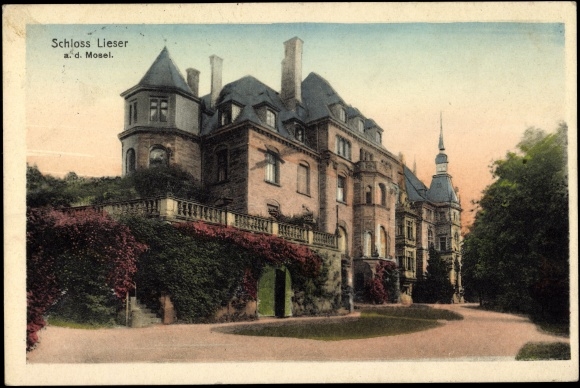

Wir fuhren also lustig aus der Stadt heraus. Rechts die größte Sektkellerei der Welt, sagte Weber, und da JT International, der drittgrößte Zigarettenproduzent der Welt. Ich guckte aus dem Fenster und freute mich auf den Wein. Halbe Stunde Fahrt, dann waren wir da: ein schönes Gutshaus mit noch schönerem Park, genauso hatte ich mir das vorgestellt.

Was ich mir nicht vorgestellt hatte: dass Günther Jauch aus dem Haus kommt und sagt, »Guten Tag, herzlich willkommen.«

Weber lachte sich kaputt über mein Gesicht. Die Überraschung hatte er fein säuberlich mit dem Gutsverwalter Andreas Barth eingefädelt, und ich hatte keine Ahnung. Nicht die geringste. Ich war sprachlos, völlig überfordert. Kommen Sie rein, hier können Sie ablegen, bisschen kalt ist es, wir müssen gerade alle Öfen heizen, sagte Jauch, und ich nickte nur stumm. Wirklich? Einfach mal so zu Haus bei Jauchs? Nicht zu fassen. Hätte ich doch wenigstens meine Schuhe geputzt. Und wie der Hund riecht! Und…

Wir standen ein bisschen auf der Terrasse herum und guckten auf den Rasen (»Verdammt! Da hat es doch ein Maulwurf durchs Netz geschafft!«), die Männer redeten vom Wein, von dem Investment in das Gut. »Da stecken Sie die ersten Jahre nur rein und müssen außerdem immer wieder aufs Neue hoffen, dass die Natur Sie nicht im Stich lässt«, sagt Jauch, wirkt aber nicht so, als ob ihn das sehr bekümmert.

Dass er dieses Gut gekauft hat, ist vielleicht eines der wenigen unvernünftigen Dinge, die der Mann je in seinem Leben getan hat. Aber um Vernunft geht es hier nicht: An der Wand hängt ein Ölgemälde von Katharina Grach, Günther Jauchs Urururgroßmutter. Deren Vater hatte in seiner Funktion als zweiter Bürgermeister von Trier die Geburtsurkunde von Karl Marx unterzeichnet. Jauch erzählt von Franz Weißebach, einem weiteren Vorbesitzer des Guts. Der hatte die Stadt Trier testamentarisch zur Erbin gemacht, allerdings mit der Bedingung, dass vom Verkaufserlös ein Krematorium auf dem Friedhof eingerichtet werden solle – undenkbar im streng katholischen Trier. Erst wenn die Stadtverordnetenversammlung fünf Jahre lang den Bau ablehne, sei das Geld frei für die Anlage des ersehnten Palastgartens. Also mussten die Trierer fünf Jahre hintereinander immer wieder über das Krematorium abstimmen, bis endlich der Garten gebaut werden konnte. In dessen Mauer ist heute eine Gedenktafel für Weißebach eingemauert – und angeblich auch eine Flasche Riesling des legendären Jahrgangs 1921. »Können Sie das nicht bitte für mich herausfinden?« fragt Jauch. Mein Hund furzt sanft unter dem Tisch. Ich möchte am liebsten unter selbigen sinken. Jauch öffnet nonchalant die Terrassentür.

Wir reden über das Reisen. Über die Weltreise. (Weber fragt: »Könnten Sie sich so etwas auch mal vorstellen?« Jauch schüttelt den Kopf.) Über die Deutschlandreise. Und über anderes, aber das bleibt unter uns, so haben wir das verabredet.

Zwei Stunden später, ich bin immer noch nicht ganz wieder bei mir, brechen wir auf. Grandioser Nachmittag, gelungene Überraschung, unvergesslicher Tag. Auf der Rückfahrt fallen mir all die Fragen ein, die ich hätte stellen wollen. Ob er von anderen Gewinnern wisse und was das Geld mit ihnen angestellt hat. Ob ihm klar sei, wie er das Leben von vielen verändert hat – meines gewiss. Ob er… Ach, beim nächsten Mal.

Die Trierer seien… speziell, wurde mir im Vorfeld immer wieder gesagt, und wenn ich nachfragte, hieß es: Wirst schon sehen. Ich werde was sehen? Na, speziell eben. Unzugänglich, abweisend. Gelegentlich mürrisch. Aha.

Die Trierer seien… speziell, wurde mir im Vorfeld immer wieder gesagt, und wenn ich nachfragte, hieß es: Wirst schon sehen. Ich werde was sehen? Na, speziell eben. Unzugänglich, abweisend. Gelegentlich mürrisch. Aha.